Es ist gerade nicht die beste Zeit zum Reisen, außer: für Gorillas. Die machen ein Erinnerungsfoto nach dem nächsten, vor der Berliner Oberbaumbrücke, am Kotti, vor einer – ähm – Tiefgarageneinfahrt in Berlin-Mitte und vorm Kölner Dom. Demnächst sind dann wohl der Hamburger Michel, der Münchner Marienplatz und diverse Grachten in Amsterdam dran.

Nicht mal ein halbes Jahr ist es her, dass der Lebensmittel-Sofortlieferdienst an seinem ersten Berliner Standort gestartet ist. Und immer wenn ein neuer dazu kommt, wird das im Affenkostüm fotografisch vor dem örtlichen Wahrzeichen zelebriert.

Das Start-up will seinen Kund:innen per App bestellte Lebensmittel jetzt sofort vorbeibringen. Das funktioniert, wie u.a. diverse Tweets von Tester:innen belegen, sehr gut. Das ursprüngliche Versprechen, innerhalb von zehn Minuten an der Tür zu klingeln, wird zwar inzwischen weniger forsch kommuniziert. Und am Rande der belieferten Gebiete ist die Zustellprognose zuletzt eher Richtung 20 Minuten und darüber gerückt. Blitzschnell ist Gorillas mit seiner Lieferung per E-Bike damit aber immer noch.

Kein Zeitfenster-Prügeln mehr

„There definitely is a public demand for a service like Gorillas. We have to find out how quick we can adapt to regional demand. And we’re trying to listen to what our customers tell us to achieve this adoption“,

hat Kağan Sümer, der Gorillas gemeinsam mit Jörg Kattner gründete, im Sommer im Supermarktblog-Gespräch gesagt.

Damit reiht sich Gorillas ein in eine Reihe junger Unternehmen, die derzeit in zahlreichen Ländern versuchen, die Lieferung von Lebensmitteln – naja, zu revolutionieren. Klingt abgedroschen, ist aber tatsächlich so, vor allem hierzulande, wo Kund:innen sich bei den großen Liefer-Anbietern virtuell um verfügbare Zeitfenster prügeln müssen, um überhaupt beliefert zu werden. Ein Dienst wie Gorillas wirkt da, als hätte jemand die Fast-Forward-Taste gedrückt.

Zu den Vorbildern gehört das amerikanische Start-up goPuff („delivered in minutes“), das gerade ankündigte, die Getränkemarktkette BevMo! an der Westküste zu übernehmen. Damit sichert sich das Unternehmen, das bereits in 500 Städten Produkte des täglichen Bedarfs blitzliefert, nicht nur die (vor allem in Kalifornien umständlich zu erhaltende) „Liquor Licence“, also die Erlaubnis zum Verkauf von alkoholischen Getränken.

Sondern auch 161 stationäre Läden, die sich ideal zu Stadtlägern umfunktionieren ließen, um von dort das komplette goPuff-Sortiment zu liefern. (Wie genau die BevMo!-Läden integriert werden sollen, hat goPuff bislang nicht verraten.)

Minilager für die schnelle Belieferung

Finanziert wird das Wachstum vornehmlich von Risikokapitalgebern, im Falle von goPuff zuletzt von Accel und D1 Partners, auch Softbank gehört zu den Investoren. In Deutschland hat sich Gorillas laut deutsche-startups.de die Unterstützung von Atlantic Food Labs gesichert und soll mit dem US-Investor Insight Partners im Gespräch sein.

Derweil versucht Weezy, das Modell in Großbritannien zu etablieren und ist im Londoner Westen in den Stadtteilen Fulham und Chelsea gestartet (Lieferversprechen: innerhalb von 15 Minuten); bis Ende 2021 sind 15 weitere Standorte in der Stadt angekündigt. Das Geld kommt von Heartcore Capital und – laut „TechCrunch“ – von Einzel-Unterstützer:innen, zu denen vormalige Führungskräfte von Ocado, Tesco, der Sainsbury’s-Liefer-App Chop Chop und Deliveroo gehören sollen.

Im New Yorker Stadtteil Williamsburg ist derweil Fridge No More an den Start gegangen ( „15 min grocery delivery“).

Eines haben die Start-ups alle gemeinsam: Um so schnell wie versprochen ausliefern zu können, setzen Gorillas, goPuff und Weezy auf selbst angemietete Klein- und Kleinstflächen, die unmittelbar in der Nähe der Kund:innen liegen.

In Berlin nimmt als nächstes Bring.de Anlauf

Die Corona-Pandemie könnte das Geschäft gleich in doppelter Hinsicht befeuern: Zum einen, weil viele Leute sich angewöhnt haben, die Zahl ihrer Einkäufe im Supermarkt drastisch zu reduzieren. Als Ergänzung zum klassischen Wocheneinkauf, der wieder an Relevanz gewonnen hat, könnte eine Bestell-App, die den Ergänzungseinkauf ersetzt, vielen gerade recht kommen, um nicht noch mal extra mit Maske in den Markt zu müssen.

Gleichzeitig sorgt die Lockdown-bedingte Kaufzurückhaltung vieler Konsument:innen dafür, dass zahlreiche stationäre Händler ihre Läden aufgeben (müssen) – und entsprechende Flächen in den Innenstädten frei werden, die als Zustellbasis wiederbelebt werden könnten.

In Berlin steht schon der nächste Anbieter in den Startlöchern, diesmal im Westen der Stadt: Im Ortsteil Moabit baut sich derzeit Bring.de sein Hauptquartier in einem Ladengeschäft unweit des S-Bahn-Rings. Drinnen sieht alles noch ziemlich nach Baustelle aus, aber an der Fassade hängen schon die Schilder: „Dein Online-Supermarkt“.

Erste Spuren im Netz verraten, dass der Neuling sich nicht mit Lieferzeitfenstervorreservierungen und mehrtägigen Bestandsprognosen herumzuschlagen plant. Zumindest verspricht „Der schnelle Lieferdienst – bald in Berlin“ (Hervorhebung von mir):

„Dein Einkauf in 30 Minuten bei dir.“

Rechnet sich das langfristig?

Dafür scheint Bring.de (nicht zu verwechseln mit der Schweizer App-Einkaufliste Bring!) an den lokalen Kurierdienst Liefer24 anzudocken, der sonst Pakete für Händler, Unternehmen und Privatpersonen zustellt: noch am selben Tag, über Nacht, oder halt auf Wunsch sofort.

Dafür scheint Bring.de (nicht zu verwechseln mit der Schweizer App-Einkaufliste Bring!) an den lokalen Kurierdienst Liefer24 anzudocken, der sonst Pakete für Händler, Unternehmen und Privatpersonen zustellt: noch am selben Tag, über Nacht, oder halt auf Wunsch sofort.

Auf eine Supermarktblog-Anfrage hat sich Liefer24 bislang nicht zu seinen Plänen geäußert.

Ob sich all die schnellen Lebensmittel-Lieferdienste langfristig rechnen, ist bislang freilich nicht beantwortet. Fest steht aber: Einer wachsenden Zahl an jungen Unternehmer:innen ist es den Versuch wert – und fast keine:r bringt dafür Kenntnisse aus dem klassischen Lebensmittelhandel mit. Die meisten wetten darauf, sich das notwendige Wissen schneller draufschaffen zu können als die behäbig agierenden Lebensmittelhändler die Logistik, die nötig wäre, um ihre Kund:innen schnell zuhause beliefern zu können.

Die Handelsketten verlassen sich lieber darauf, dass es soweit nicht kommt, um nicht die eigenen, ebenfalls teuer betriebenen Märkte zu kannibalisieren. Zumindest hierzulande gibt es bislang keine sichtbaren Signale, dass sich daran bald etwas Grundlegendes ändern könnte. (In Großbritannien testen Sainsbury’s mit Chop Chop und Ocado Zoom den Markt.)

Konkurrenz fürs Instacart-Modell

Und tatsächlich ist ja die Frage, wie Kund:innen die App-Lieferdienste vorrangig nutzen: bloß um ein paar Snacks und eine Flasche Wein für den Feierabend nachhause zu bestellen? Oder tatsächlich, um regelmäßig auch frische Lebensmittel und lokale Produkte zu ordern?

Die Komplettversorgung per Blitzkurier dürfte eher zu den Ausnahmen gehören. Auch wenn z.B. Gorillas das ebenfalls hinzukriegen scheint und derzeit keine Bestellgrenze ausweist. (Abgesehen halt vom sich schnell ändernden Warenbestand: der wilde Brokkoli ist leider immer ziemlich zeitig ausverkauft.)

Das u.a. von goPuff vorexerzierte Modell steht aber nicht nur in Konkurrenz zum Geschäft klassischer Händler, sondern auch zu dem von Einkaufsdienstleistern wie Instacart und Shipt. Die lassen Kund:innen ebenfalls über ihre eigene App einkaufen und stellen selbst zu, erledigen das Picking aber in den Läden von Kooperationspartnern.

Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage in den USA zuletzt förmlich explodiert. Shipt-Eigentümer Target meldete im Sommer eine Steigerung der Umsätze um 350 Prozent. Gleichzeitig machen die Vermittler aber regelmäßig Schlagzeilen wegen schlechter Arbeitsbedingungen für das (nicht festangestellte) Personal.

Größerer Radius und Komplettsortiment

In Europa versucht sich u.a. Everli in Italien und Polen mit einem vergleichbaren Modell zu etablieren und arbeitet dafür auch mit deutschen Händlern zusammen (Lidl in Italien, Kaufland in Polen). Die Anbieter ermöglichen es den Händlern, die Lieferung von Lebensmitteln anzubieten, ohne dafür eigene Strukturen aufbauen zu müssen.

In Deutschland kooperiert Tegut für Lebensmittel-Sofortlieferungen seit Spätsommer mit Amazon Prime Now – bislang aber nur an einem einzigen Standort südlich von Frankfurt (siehe Supermarktblog). Ganz so schnell wie über ein engmaschig geknüpftes Netz an Stadtlägern läuft die Lieferung nicht, dafür ist der Radius, in dem Bestellungen angenommen werden, sehr viel größer. (Das zur Verfügung stehende Sortiment, das bis Jahresende 10.000 Artikel umfassen soll, ebenfalls.)

Und innerhalb von zwei Stunden nach der Bestellung stehen auch größere Einkäufe an der Tür. Je mehr Filialen in Zukunft angeschlossen würden, desto schneller könnte theoretisch auch die Lieferung funktionieren.

Amazon rückt in die Nachbarschaft

Genau darauf arbeitet Amazon nach der Eröffnung seines ersten stationären Fresh-Supermarkts in den USA hin. In dem lässt sich nicht nur – unterstützt von allerlei technologischen Diensten – ganz normal einkaufen; die inzwischen zwei Fresh-Filialen dienen auch als Kommissionierstationen, in denen Online-Einkäufe innerhalb kürzester Zeit zur Auslieferung bereit gestellt werden.

Matt Newberg vom Fachdienst HNGRY hat’s selbst ausprobiert und als Amazon-Flex-Fahrer die meisten Einkäufe innerhalb einer Stunde im näheren Umfeld des Ladens zugestellt. Weitere Neuröffnungen stehen bevor; Amazon rückt zunehmen in die Nachbarschaft seiner Kund:innen.

Und dann sind da ja – zumindest in den USA – auch noch Anbieter wie Uber und Doordash, die sich im Liefergeschäft lange auf die Zustellung von Restaurantessen fokussiert haben, aber den Blick zunehmend auf Lebensmittel richten.

Uber hat dafür das chilenische Start-up Cornershop gekauft, probiert sich seit dem Sommer testweise in Dallas und Miami als Einkaufshelfer und ist gerade eine Partnerschaft mit Händlern in New York City eingegangen, um Lebensmittel aus deren Läden zu liefern. Doordash fährt mehrgleisig, kooperiert mit bekannten Ketten wie 7-Eleven und CVS, setzt aber zugleich auf eigene Stadtläger, so genannte Dashmarts, die sehr dem goPuff-Modell ähneln.

400 Aldi-Artikel, sofort gebracht

In Deutschland verläuft die Marktentwicklung – Corona zum Trotz – weiter eher behäbig. Aber das heißt nicht, dass es dabei bleiben wird.

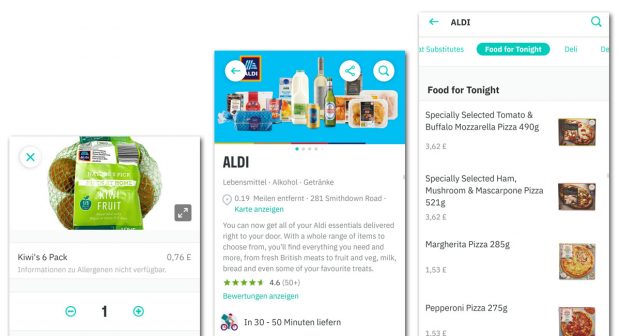

Denn dass selbst etablierte Handelsketten reagieren müssen, wenn absehbar wird, dass Kund:innen ihr Einkaufsverhalten ändern, demonstriert gerade ausgerechnet Aldi in Großbritannien. Dort wuchsen die etablierten Supermärkte, denen der Discounter sonst mächtig einheizt, seit Beginn der Pandemie erstmals wieder schneller als der Herausforderer – weil der kein eigenes Online-Angebot zu bieten hatte.

Dem versucht Aldi inzwischen mit einem eigenen Abholservice entgegen zu wirken (siehe Supermarktblog), der gerade auf über 200 Filialen ausgeweitet wurde.

Außerdem wurde die Kooperation mit dem Lieferessenanbieter Deliveroo im Oktober auf 42 Märkte erweitert. Über die Deliveroo-App können Kund:innen in London, Manchester, Cambridge und Liverpool ihren Aldi-Einkauf innerhalb von 30 Minuten nachhause bestellen. Der Quasi-Mindestbestellwert liegt bei 20 Pfund (darunter wird sonst ein Aufschlag erhoben, der sich durch den Kauf weiterer Produkte vermeiden lässt); die anfänglich stark eingeschränkte Artikelauswahl wurden von 150 auf 400 Produkte vergrößert.

Im Geschäftsmodell nicht vorgesehen

Das ist immer noch deutlich weniger als z.B. goPuff und Gorillas aus ihren eigenen Lägern liefern, und mit knapp 5 Pfund liegt die Zustellgebühr auch mehr als doppelt so hoch. Allerdings kriegt man dafür natürlich sämtliche Produkte zum günstigen Aldi-Preis und kann aus den bekannten Eigenmarken des Discounters auswählen. (Genau daran fehlt es der Konkurrenz in der Regel.)

Für den Zwischendurch-Einkauf ist das über Deliveroo verfügbare Aldi-Sortiment durchaus ausreichend und die Aussicht, dafür nicht im Laden Schlange stehen zu müssen, äußerst verlockend.

Aldi dürfte das freilich anders sehen: Dass plötzlich Picker:innen durch die eigenen Läden geschickt werden und Provisionen mit Deliveroo ausgehandelt werden müssen, ist im Geschäftsmodell des Discounters bislang schlicht nicht vorgesehen und drückt auf die ohnehin schmale Marge.

So richtig will Aldi den ganzen Zirkus eigentlich nicht mitmachen; aber vielleicht geht’s nicht anders? In Österreich hat Ableger Hofer vor einigen Wochen angekündigt, bis nächstes Jahr „prüfen“ zu wollen, ob man sich ein eigenes Liefer- bzw. Abholangebot (ersteres höchstwahrscheinlich in Kooperation mit einem Partner) vorstellen kann. Hofer-Chef Horst Leitner sagte der APA:

„Fünf Jahre nichts zu machen, wäre nicht das Richtige.“

Begeisterung sieht wahrlich anders aus.

Geht Wocheneinkauf genauso zackig?

Die zentrale Frage ist deshalb, ob es Start-ups und Herausforderern wie Amazon tatsächlich gelingen kann, eine kritische Masse an Kund:innen daran zu gewöhnen, Lebensmittel zumindest in Städten so schnell an die Tür gebracht zu kriegen, dass die dafür ihr bisheriges Einkaufsverhalten nachhaltig ändern – sei es auch nur für einen Teil ihrer bisherigen Versorgung.

Dann bliebe wohl auch Unternehmen, die sich dem bislang beharrlich verweigern, nichts anderes übrig, als mit eigenen Services zu reagieren.

Davon sind wir derzeit noch weit entfernt. Fest steht bloß eins: Die Zeiten, in denen Lieferfenster Wochen im Voraus gebunkert werden (müssen), neigen sich langsam, aber stetig dem Ende zu – möglicherweise auch ohne eigene Gorilla-Bande in der Nachbarschaft.

Davon sind wir derzeit noch weit entfernt. Fest steht bloß eins: Die Zeiten, in denen Lieferfenster Wochen im Voraus gebunkert werden (müssen), neigen sich langsam, aber stetig dem Ende zu – möglicherweise auch ohne eigene Gorilla-Bande in der Nachbarschaft.

Amazon hat schon mal damit angefangen. Und wenn der tschechische Liefersupermarkt Rohlik seinen für kommendes Jahr angekündigten Deutschland-Start hinkriegen sollte, wird’s noch mal richtig spannend. Schon jetzt verspricht der deutsche Ableger Knuspr nämlich nicht nur, eine große Auswahl frischer und regionaler Produkte liefern zu wollen, sondern (Hervorhebung von mir) das auch:

„innerhalb von drei Stunden vor die Haustür. Ja genau: innerhalb von drei Stunden vor deiner Haustür.“

Danke an Knut W. für den Hinweis auf Bring.de.

Fotos: Supermarktblog

Danke für den sehr guten Überblick.

Sehr gerne – und: gerne ergänzen!

Alles steht und fällt mit dem schnöden Mammon. Die Margen sind klein. Eigentlich viel zu klein für Individualismus. Verdienen kann man nur durch Masse, und geringer Sach- und Personalkosten. Da können die Modelle auf dem Papier noch so schön aussehen.

Daneben: Deutschlands Kunden sich auch seeeehr mäkelig. Da reicht es schon, beispielsweise, wenn die Frischmilch statt zehn Tage, nur sieben Tage haltbar ist, um den Wunsch nach Rückgabe/Ersatz/Gutschrift zu äußern. Diese Kosten sollte man nicht unterschätzen.

Amazon hält sich doch nicht ohne Grund zurück.

Ich unke mal das innerhalb von fünf Jahren viele, wenn nicht alle der Kleinen, die jetzt hoffnungsvoll starten, ihr Geschäft wieder eingestellt haben.

Ich kann Ihnen als Insider nur voll und ganz zustimmen. Allerdings unke ich noch ein Stück weiter: Innerhalb von fünf Jahren wird „das System“ implodiert sein und auch mehrere größere Player das Geschäft eingestellt haben. Der stationäre Lebensmitteleinzelhandel fährt nicht mehr nur im roten Bereich, sondern am Drehzahlbegrenzer. Dabei ist unerheblich, ob der Zusammenbruch rein ökonomischer Natur sein wird, oder ob die Mitarbeiter an der Front körperlich und vor allem psychisch reihenweise ausfallen werden. Hinzu kommt, dass ein guter Teil der älteren Mitarbeiter in (Früh)rente gehen wird. Diese alte Garde ist noch vergleichsweise zäh; sie wurden über Jahre wie die Frösche im Wasser langsam gekocht, haben sich wohl oder übel an die siedende Temperatur gewöhnt, auch wenn sie immer wieder fälschlicherweise sagten: „schlimmer kann es nicht mehr kommen“. Aber die nachfolgenden neuen Frösche, die in das kochende Wasser geworfen werden, springen sofort wieder raus, weil die Realtität so gar nicht mit den schönen Ausbildungsbewerbungsanzeigen übereinstimmt. Nüchterner O-Ton eines Azubis, der im August anfing und Mitte September das Handtuch warf: „Ich habe mir die Ausbildung anders vorgestellt“. Ich kann ihm weder widersprechen noch es ihm übel nehmen. Der brutale Krieg um Margen-Centbruchteile und um jeden Euro Umsatz befördert bei verantwortlichen Managern einen höchst irrationalen, verzweifelten Aktionismus, dessen erwartbares Ergebnis eine stetige Verschlimmerung der Zustände ist. Aber irgendwann ist jede Frucht ausgepresst. Man kann dann noch so feste am Hebel des Kelters drehen, es wird kein Tropfen Saft mehr raus kommen.

Glückwunsch zum errungenen Abschluss in der Metaphernverwendung, aber vielleicht lassen Sie uns etwas konkreter daran teilhaben, was Sie genau meinen bzw. wie die Realität Ihrer Erfahrung nach aussieht? Fänd Ich interessant!

Danke, Herr Schader! Ich überlege, nach dem Bachelorabschluss in Metaphernverwendung noch den Master hinten dran zu hängen, angesichts der mangelnden Jobaussichten halte ich das aber für vertane Zeit.

Gerne möchte ich konkreter ausführen, wie die Realität meiner Erfahrung nach (und der meiner Kollegen) aussieht, aber der Kommentarbereich lässt nur eine bestimmte Zahl an Zeichen zu und meine Ausführungen müssen bei weitem diese Anzahl übertreffen. Ich arbeite aber zur Zeit jeden Tag ein bisschen an einem Text, in dem ich all die haarsträubenden Missstände im Detail erörtere und den ich nach Fertigstellung an den verantwortlichen Personenkreis in der Firmenzentrale senden werde in vergeblicher Hoffnung auf Besserung. Ich werde dann auch Ihnen, lieber Herr Schade, ein Exemplar zukommen lassen. Bitte entbehren Sie dafür aber etwas Geduld, da ich momentan zu beschäftigt und erschöpft bin, um all das „mal eben zwischendurch“ zu Papier (bzw. zu Pixel) zu bringen.

An dieser Stelle nur in aller Kürze, Oberflächlichkeit und Unvollständigkeit: es wird in geradezu selbstzerstörerischer Weise an allem gespart. Diese Sparsamkeit führt dazu, dass Arbeitsabläufe ineffizient, teilweise sogar ineffektiv werden. Daraus resultieren auf Arbeitsebene Unordnung, Fehlbestände, hohe Abschriften, Hygienemängel und Sicherheitsmängel. Auf Personalebene enormer Druck, Stress, körperliche Anstrengung, Krankmeldungen, zwischenmenschliche Konflikte und zunehmende Leck-mich-am-Arsch-Einstellung. Auf Kundenebene Verärgerung über fehlende oder mängelbehaftete Ware, lange Wartezeiten, Hygiene/Ordnung, Unübersichtlichkeit/unlogische Warenplatzierung und nicht vorhandenes Personal für Nachfragen und Hilfestellungen.

Was die Ausbildung anbelangt: diese umfasst, zumindest was den Praxisteil betrifft, nicht viel mehr als das, was auch die ungelernten Hilfsmitarbeiter tun. Alles abwechslungsreichere und anspruchsvollere als Warenmassenabfertigung bleibt den höhergestellten Mitarbeitern überlassen und ist ohnehin zum großen Teil automatisiert und von der Zentrale bis ins kleinste Detail reglementiert und durchbürokratisiert.

Unser Azubi hat 1,5 Monate lang kaum etwas anderes getan als Einkaufswagen zu schieben und – besonders stressig – innerhalb von 1,5 Stunden von morgens 5.30 Uhr bis 7.00 Uhr die komplette Obst- und Gemüseabteilung aufgebaut. Nun kann man altväterlich sagen: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber erstens konnten sich die alten Väter mit ihrem Lehrgeld selbst versorgen und zweitens gab es damals nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt. Warum sollte man sich oben genanntes ohne Perspektive auf Besserung dauerhaft antun, wenn man, zum Beispiel, auch Altenpfleger werden kann – pardon, ungünstiges Bespiel. Sie werden sicher selbst bessere Beispiele finden.

Vielen Dank für den kleinen Einblick. Gerne mehr, auch per E-Mail, wenn Sie mögen!

Mal kurz zum Punkt Ausbildung: das war vor 30 Jahren auch nicht anders. Jedenfalls in kleineren Läden. Ich hatte das Glück in einem großen Lebensmittelmarkt meine Lehre zu absolvieren.

Dort wurde sich an den Ausbildungsplan gehalten: je sechs Monate Kasse, Kolo(nialwaren), Obst und Gemüse. Je drei Monate Wurst, Käse/Salat, Fisch, Brot/Backwaren und Molkerei/TK. Drei Monate Verwaltung, also der Kassenteamleitung über den Rücken schauen. Im großen und ganzen blieb man dann auch die Zeit über in der Abteilung. Klar, wenn wenig los war, musste man auch auch mal aushelfen.

In kleineren Märkten gab es ebenfalls diesen Plan – logisch, der war allgemein gültig – nur wurde sich dort kaum daran gehalten. Von Minute eins an wurde man dort eingesetzt, wo Not am Mann war.

Und das war immer irgendwo der Fall.

Was das Arbeiten in solchen Läden aber erträglicher machte waren die Öffnungszeiten und die damit verbundenen Einsatzzeiten. Von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag bis 13 Uhr. Bis zum langen Donnerstag war es bei Beginn meiner Handelskarriere noch etwas hin, Und der lange Samstag interessierte uns eh nicht. Kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen. 😀

Und allgemein: Löhne und Gehälter nach Tarif, inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Es gab Unternehmen, bei denen es neben der tariflichen Erhöhung, auch noch die Möglichkeit gab, der Firma einige Mark aus den Rippen zu leiern.. Dort wurden ein Mal im Jahr Mitarbeitergespräche geführt in denen man eine zusätzliche Gehaltserhöhung heraushandeln konnte.

In der Endstufe sechs Wochen Urlaub.

All das gibt es heutzutage kaum noch, bzw. immer weniger. Und wenn doch nach Tarif entlohnt wird, passiert es oftmals, das der Kollege eine Gehaltsstufe niedriger eingeordnet wird.

Man landet als ausgebildeter Verkäufer/Kaufmann statt in Lohngruppe K2, in Gruppe K1. (Oder, wenn man ganz großes Pech hat, in L1, Auch wenn man dort als Verkäufer überhaupt nix zu suchen hat. Aber wie so oft, wo kein Kläger, da kein Angeklagter.)

Der Unterschied zwischen K1 und K2 beträgt in Berlin locker 400 Euro! Das ist nicht zu verachten.

Und richtig bitter wird es, wenn man sich die privaten Edeka/Rewe – Kaufleute ansieht. Klar, es gibt auch dort positive Beispiele, wo man nicht mit Hungerlöhnen abgespeist wird. Als Vollzeitkraft ist es aber üblich 1800 Euro/1900 Euro Brutto zu bekommen, bei einer 40 Stunden – Woche, ohne Urlaubs- oder Weihnachtsgelder, ohne jegliche Zuschläge. Meine ehemaligen Chefs haben ihren Mitarbeitern nicht mal eine Corona-Prämie bezahlt.

Befristete Arbeitsverträge werden bis zum letzt möglichen Tag ausgereitzt.

Da verstehe ich, wenn man immer öfter die Motivation verliert.

Oh, mit dem ursprünglichen Thema hat das alles ja überhaupt nix mehr zu tun. Sorry!

Ist aber trotzdem interessant, danke fürs Teilen!

[…] sich Go Puff kürzlich nicht nur die Lieferlizenz für Alkohol in den USA unter den Nagel gerissen, sondern auch Zugang zu 161 stationären Märkten. Die könnten zu zentralen Lagern für das restliche Sortiment ausgebaut und somit noch […]

wobei gute Bezahlung auch ein Druckmittel sein kann

ich weiß von einer Lebensmittelkette die am meisten von allen anderen zahlt und den Mitarbeitern offen kommuniziert, dass sie wenn sie gefeuert/Vertrag nicht verlängert/selber kündigen nirgendwo im Lebensmittelhandel in vergleichbarer Position jemals wieder so viel verdienen